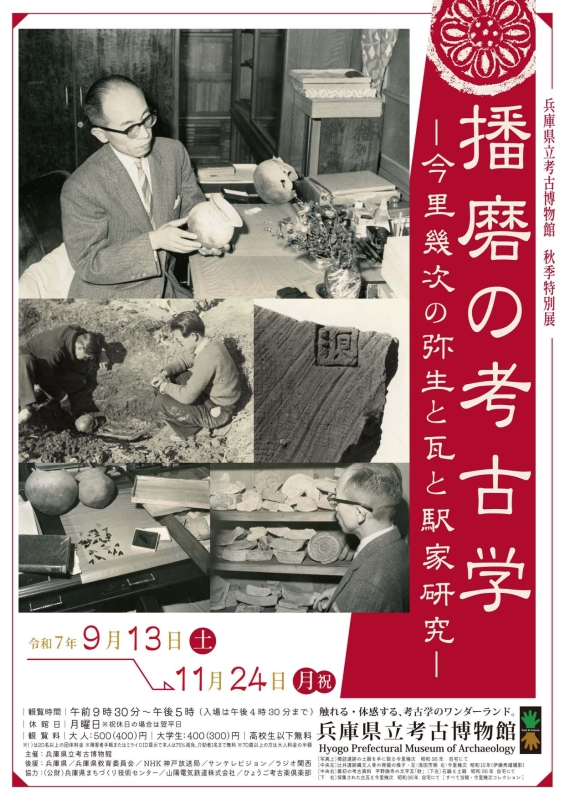

秋季特別展「播磨の考古学-今里幾次の弥生と瓦と駅家研究-」

本展では、ご遺族から考古資料を引継いだことを記念し、今里の業績と資料を披露するとともに、その研究から発展した最新の考古学研究の成果についても紹介します。

| 会場 | 当館特別展示室 |

|---|---|

| 時間 | 9:30~17:00(入場は16:30まで) |

| 開催期間中の休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌平日) |

| 観覧料金 | 大人500(400)円、大学生400(300)円、高校生以下無料※( )は20名以上の団体料金※70歳以上の方は大人料金の半額 ※障害者手帳もしくはミライロID提示で、本人は75%減免、介助者1名は無料 |

| 説明文 | 展覧会チラシ |

| 関連行事 | 講演会 【時 間】13:30~15:00 【定 員】72名 【料 金】無料 【その他】事前申込制 ■ 9月20日(土) 「今里幾次さんの考古学と人」 ■ 10月11日(土) 「今里幾次の弥生文化探求とその学史的背景をめぐって」 ■ 10月25日(土) 「今里幾次と古代寺院研究」

関連イベント 古代体験講座「遺跡ウォーク 古代山陽道を歩く‐太市から龍野へ‐」 【日にち】11月9日(日) 【時 間】10:00~15:00 【定 員】25名 【料 金】500円 【対 象】中学生~大人 |

鬼瓦

| 内容 | 今里幾次コレクション |

|---|---|

| 遺跡名 | 魚橋瓦窯跡 |

| 出土地 | 高砂市 |

| 概要 | 当地は、1942年から始まった採土工事の際に大量の古瓦が出土した。しかし、大戦中であり、発掘どころか写真撮影でさえ困難な状態だったが、今里氏によってなんとか主要な瓦が採集された。 その後の今里氏の研究により、これらが平安時代後期のもので、この地で生産された瓦類が京都の六勝寺(院政期に天皇や中宮の発願で鴨川東岸の白河(現左京区岡崎)の地に建立された6つの寺院のこと。いずれも「勝」の字がつくので「六勝寺」と総称された)で使われたことを突き止めた。 今里氏が古瓦の遠隔地間の需給関係を想定するきっかけとなった資料である。 |

石鏃など

| 内容 | 今里幾次コレクション |

|---|---|

| 遺跡名 | 辻井遺跡 |

| 出土地 | 姫路市 |

| 概要 | 1939(昭和14)年、今里氏によって辻井遺跡が発見された。氏は弥生時代の遺跡を踏査するために赴いたが、その周辺で縄文土器、サヌカイト製の打製石鏃、網に使う石製のおもりなどを採集することになった。播磨地域では3例目となる縄文遺跡の発見である。 当時、縄文時代の遺跡は丘陵や山裾付近に立地するものと思われていたが、ここでは沖積地から縄文遺跡が発見されたことになり、氏は「直ちにしんじられない気持ち」であったと回顧されている。 翌年には、埋葬状態がわかる縄文人の人骨が発見されることとなり、近年では姫路市教育委員会によりその成果を引き継いで調査が行われている。 |

弥生土器

| 内容 | 今里幾次コレクション |

|---|---|

| 遺跡名 | 小山遺跡 |

| 出土地 | 姫路市 |

| 概要 | 今里氏は、播磨地域の弥生土器編年(弥生土器を時期と種類に分け、年表をつくること)を作成することを目指し、各地で土器の採集を続けた。その中で小山遺跡は、弥生時代前期から後期にまで連続していることから重要なフィールドの一つとなる。 1939(昭和14)年、20歳になったばかりの今里は試掘調査(坪掘り)をはじめ、時には工事に伴って出土した資料を採集することで、豊富な資料を得ることができた。 やがて氏は「畿内遠賀川式土器の細別に就いて」(1966)、「播磨市之郷弥生式遺跡の研究」(1667)の執筆を経て、「播磨弥生式土器の動態」(1969)として弥生土器研究を集大成し、播磨の弥生文化について土器の変遷から論じている。 |

軒丸瓦

| 内容 | 今里幾次コレクション |

|---|---|

| 遺跡名 | 古大内遺跡 |

| 出土地 | 加古川市 |

| 概要 | 1940(昭和15)年、今里氏は初めて訪れた古大内遺跡で古瓦を採集した。近辺では道路工事のために土取り作業が行われており、掘り返された土砂に混じって多くの古瓦が散乱していた。 後に「戦時色の濃厚な当時にあっては、このまま工事は進行したのである。しかし、研究者の一員としては黙視するには忍びなく、工事の合間に出土した古瓦類を採集するのが精いっぱいであった」と回顧している。氏はその瓦を基礎に「古大内式」を設定し、1960(昭和35)年には「播磨国分寺式瓦の研究」を、さらに「山陽道播磨国の瓦葺駅家」を発表する。 採集した瓦から古代山陽道の駅家を浮き上がらせ、現在の駅家研究の基礎がここに完成した。 |

土師器

| 内容 | 今里幾次コレクション |

|---|---|

| 遺跡名 | 橋詰遺跡 |

| 出土地 | 姫路市 |

| 概要 | 今里氏が「橋詰式」と命名した「初期土師器」の一群。甕の特徴として、内面のヘラ削り、器壁の薄さ、球形の胴部、平底の痕跡を残す丸底、くせのある口縁、がある。弥生式土器の名残を形態的ににとどめることからその直後の段階とし、土師器として最古の段階にある型式とした。 |